小児に行うフッ素塗布の正しい頻度と濃度(量)は?フッ化物歯面塗布剤の違いも解説

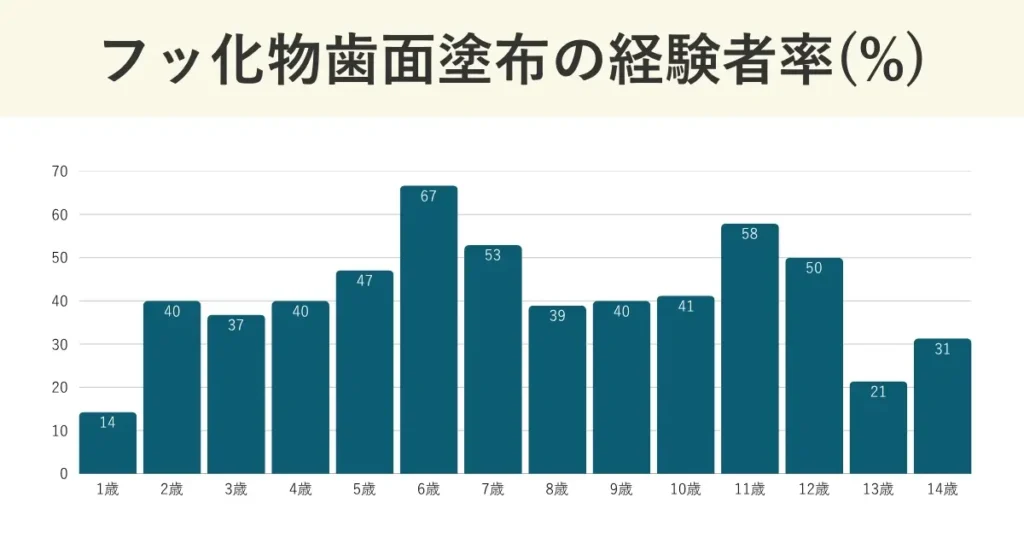

日本では1~14歳の約40%がフッ素塗布を経験しています。

本記事はフッ素塗布の疫学に始まり、フッ化物歯面塗布の方法や使用する薬剤について解説します。綿球法とトレー法の作用時間や歯のフッ素症・急性中毒のリスクについてもわかりやすく紹介します。

小児のフッ素塗布の疫学

本項では、小児のフッ素塗布に関する疫学データをまとめました。

日本においては1〜14歳の約40%が、フッ化物歯面塗布の経験があるとされています。

フッ化物歯面塗布のむし歯予防効果は、論文によりさまざまですが、乳歯・永久歯ともに20〜40%程度のむし歯予防効果があると考えられています。

日本でフッ素塗布を受けている小児の割合

令和4年度の歯科疾患実態調査によると、1歳〜14歳までの217名において、フッ化物歯面塗布を経験したことがある者の割合は平均で41.5%です。

通常であれば、年齢の増加に伴って経験者数も増加すると考えられますが、そのようなデータになってはいないことに注意が必要です。サンプリングにおけるバイアスや、フッ化物歯面塗布を経験したことを忘れているなどの可能性が考えられます。

フッ化物歯面塗布の乳歯のむし歯予防効果

日本における研究では、2%フッ化ナトリウムの乳歯のむし歯予防効果は34%、リン酸酸性フッ化ナトリウムの乳歯の虫歯予防効果は45%です。フッ化物歯面塗布を行うことで、乳歯のむし歯を40%前後減少させる効果が期待できます。

世界的なデータを見てみると、フッ化物歯面塗布による乳歯のむし歯予防効果は20%とするメタアナリシスが存在します。

Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents

フッ化物歯面塗布の永久歯のむし歯予防効果

世界的なデータでは、フッ化物歯面塗布による永久歯のむし歯予防効果は28%とするメタアナリシスが存在します。

Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents

小児のフッ素塗布に用いられる材料

日本において小児のフッ化物歯面塗布に用いられる材料は、フルオールゼリー(リン酸酸性フッ化ナトリウム:APF)とバトラーフローデンフォーム(中性フッ化ナトリウム)の2種類です。

これらの違いは、溶液のpHにあります。フルオールゼリーはpH約3.5の酸性で、バトラーフローデンフォームはpH7.0の中性です。

pHの違いにより、歯の表面のフッ化カルシウムの沈着量が異なります。酸性環境下の方が、多くのフッ素が歯面に沈着するため、歯面塗布後1~2分で十分なフッ素を歯に供給することができます。

1分という時間では、中性フッ化ナトリウムでは十分なフッ化物の沈着が得られない可能性が示唆されています。

小児のフッ素塗布の開始時期

小児におけるフッ化物歯面塗布の開始時期に明確な決まりはありません。「何歳以下」や「何歳以上」であれば、フッ化物歯面塗布を行ってはいけないというルールもありません。

一般的に萌出したばかりの幼若歯のほうが、フッ素に対する感受性が高いと考えられています。「フッ化物局所応用実施マニュアル」や「弗化物歯面局所塗布実施要領について」には、1歳からフッ化物歯面塗布を行うと記載されています。

費用対効果の問題を除けば、大人においてもフッ化物歯面塗布は有効なう蝕予防方法であるため、乳歯が萌出する1歳ごろから、生涯に渡ってフッ化物歯面塗布を行っても問題ありません。

小児のフッ素塗布の頻度

1歳6か月児検診と3歳6か月検診を受診した幼児を調べた日本のデータでは、年4単位のフッ化物歯面塗布が必要であるとされています。

しかし一般的には年2単位のフッ化物歯面塗布が推奨されており、むし歯リスクを考慮してフッ化物塗布回数を増やします。また、年1単位だけのフッ化物塗布でも意味がないとは言い切れません。

したがって、3〜6か月に一度、つまり年2〜4単位のフッ化物歯面塗布を行うとよいでしょう。

フルオールゼリー(APF)とバトラーフローデンフォーム(中性フッ化ナトリウム)では1単位に必要な塗布回数が異なることに注意が必要です。

- フルオールゼリー(APF)

-

1単位=1回塗布

- バトラーフローデンフォーム(中性フッ化ナトリウム)

-

1単位=2週間に3〜4回塗布

中性フッ化ナトリウムの場合、2週間のうちに3~4回来院していただく必要があり、現実的ではありません。また、保険請求のルール上、フッ化物歯面塗布は月1回に限り算定が認められているため、APFを使用する方が無難です。

小児のフッ素塗布の濃度・量

日本においては、むし歯予防のためのフッ化物歯面塗布剤のフッ素濃度は9,000ppmです。使用量としては、フルオールゼリーも、バトラーフローデンフォームも、2ml以内の使用を推奨しています。

フルオールゼリー(APF)では、「フルオールゼリー計量ブルーディッシュ」などを用いて2mlを計測し、歯面に塗布しましょう。バトラーフローデンフォーム(中性フッ化ナトリウム)は、専用の計量トレーを使用します。Sサイズが0.4ml相当、Mサイズが1.08ml相当、Lサイズが1.65ml相当です。

フルオールゼリー計量ブルーディッシュは購入することができますが、フローデンフォーム計量トレーはカスタマーセンターに連絡すると

小児のフッ素塗布の時間

フッ素塗布の時間は塗布方法(綿球法/トレー法)の違いと、使用するフッ化物歯面塗布剤(リン酸酸性フッ化ナトリウム/中性フッ化ナトリウム)の違いによって異なります。

綿球法

ある研究では、リン酸酸性フッ化ナトリウム(APF)では1分間の綿球法と4分間のトレー法で効果に差がないことが示されています。その研究では、12,300ppmのAPFを使用しているため、9,000ppmのフルオールゼリーで同様の効果があると断定はできませんが、処置時間の参考にはなります。

国立保健医療科学院のWebページFluoride and Fluoridation Research for Healthによると、フッ化物ゲルの歯面塗布にかかる時間は1〜2分と記載されています。

したがってAPFの作用時間は1〜2分程度と考えて問題ないでしょう。

一方で、9,000ppmFの中性フッ化ナトリウムに関するデータはなく、添付文書にも作用時間の記載はありません。添付文書には「ガーゼ等で歯面をなるべく長く薬剤に浸潤させる」との文言があることから、トレー法と同様に4分を目安とした方が無難かもしれません。

塗布後30分は飲食や洗口を控えるとより効果的です。

A Comparison of the Fluoride ‘Paint- On’ vs Tray Application Techniques for Enamel Remineralisation

トレー法

リン酸酸性フッ化ナトリウム(APF)と中性フッ化ナトリウムのどちらも4分間作用させます。世界的にも4分間というのは共通の認識であり、アメリカ歯科医師会ADAのガイドラインでも、トレー法の作用時間は4分とされています。

塗布後30分は飲食や洗口を控えるとより効果的という点は綿球法と変わりません。

小児のフッ素塗布における有害事象

小児におけるフッ素塗布の有害事象としては、歯のフッ素症と急性フッ素中毒があります。どちらも、用法用量を守ってフッ素を使用すれば、生じることはありません。

歯のフッ素症

歯のフッ素症とは「エナメル質の形成時期に、過剰量のフッ化物を長期間摂取した場合にエナメル質の減形成や石灰化不全を生じる病態」と口腔病理基本画像アトラスに記載されています。

約0〜6歳の歯冠形成期に過剰量のフッ化物を摂取することにより、エナメル芽細胞(エナメル質を作る細胞)の正常な機能が障害され、正常なエナメル質が形成されなくなってしまいます。

特に1~3歳では前歯部の審美領域のエナメル質形成が行われるため、将来の審美障害のリスクが高い時期です。8歳頃には永久歯の歯冠形成は完了しますので、8歳以降には歯のフッ素症は生じません。

安全なフッ素の摂取レベルは1日あたり0.05〜0.07mg F/kg/dayとされています。以下に1,000ppmFのフッ化物配合歯磨剤を使用した際の年齢別のフッ素上限量を示します。

| 平均体重 (年齢) | 10kg (1歳) | 12kg (2歳) | 14kg (3歳) | 16kg (4歳) | 18kg (5歳) | 21kg (6歳) | 25kg (7歳) | 26kg (8歳) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 上限量 | 0.7g | 0.84g | 0.98g | 1.12g | 1.26g | 1.47g | 1.75g | 1.82g |

「4学会合同のフッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法」によると、2歳までは米粒大の歯磨剤、5歳まではグリンピース大の歯磨剤の利用を推奨しています。

種々の文献では米粒大=0.125g、グリンピース大=0.25gとの共通認識がありますが、実際の米粒大の歯磨剤の量を調べた文献では0.039〜0.045 gと0.125gより大幅に少ない値でした。したがって、適正量の歯磨剤を用いれば、セルフケアによって歯のフッ素症を引き起こすリスクは低いと考えられます。

それでは9,000ppmFのフッ化物を用いた場合はどうでしょうか。高濃度のフッ化物を用いた場合の年齢別のフッ素上限量を示します。

| 平均体重 (年齢) | 10kg (1歳) | 12kg (2歳) | 14kg (3歳) | 16kg (4歳) | 18kg (5歳) | 21kg (6歳) | 25kg (7歳) | 26kg (8歳) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 上限量 | 0.08g | 0.09g | 0.11g | 0.12g | 0.14g | 0.16g | 0.19g | 0.20g |

この表だけを見ると、非常に歯のフッ素症のリスクが、高く感じますが、余剰分のAPFをしっかりと拭えば、口腔内に残留するフッ素は約2mgとされています。2mgでも上限量を超えてしまいますが、年2~4回程度の少数の暴露であることから、フッ化物歯面塗布単独による歯のフッ素症のリスクは低いと考えられています。

Advances in epidemiological status and pathogenesis of dental fluorosis

Doses of fluoride toothpaste for children up to 24 months

Oral Fluoride Retention Following Topical Fluoride Application of APF gel with a Toothbrush

急性フッ素中毒

フッ素中毒の症状としては、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、不整脈、けいれんなどがあり、最悪の場合は死に至ることもあります。

日本のフッ化物歯面塗布に用いられる材料は9,000ppmFで、フッ素の中毒量は体重1kgあたり5mgと考えられています。用法用量を守って使用すれば、小児においてフッ素中毒を引き起こす可能性は低いと考えられます。

下記の表に9,000ppmFのフッ化物歯面塗布剤の中毒量を示します。フッ化物歯面塗布剤1mlを1gと考えると、2mlの使用では、急性フッ素中毒を引き起こすことはないでしょう。

| 平均体重 (年齢) | 10kg (1歳) | 12kg (2歳) | 14kg (3歳) | 16kg (4歳) | 18kg (5歳) | 21kg (6歳) | 25kg (7歳) | 26kg (8歳) | 30kg (9歳) | 34kg (10歳) | 41kg (11歳) | 41kg (12歳) | 45kg (13歳) | 56kg (14歳) | 59kg (15歳) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中毒量 | 5.6g | 6.7g | 7.8g | 8.9g | 10.0g | 11.7g | 13.9g | 14.4g | 16.7g | 18.9g | 22.8g | 22.8g | 25.0g | 31.1g | 32.8g |

The Physiological and Toxicological Characteristics of Fluoride